日ASEANスポーツ協力の強化への取組〜コーチ育成プログラムのワークショップを開催〜

8月5日~7日の3日間、スポーツを通じた国際協力事業「Sport for Tomorrow(以下、SFT)」の一環として、ASEAN諸国等から24名の関係者を招いて『コーチ育成プログラムデザインのためのワークショップ』が開催されました。

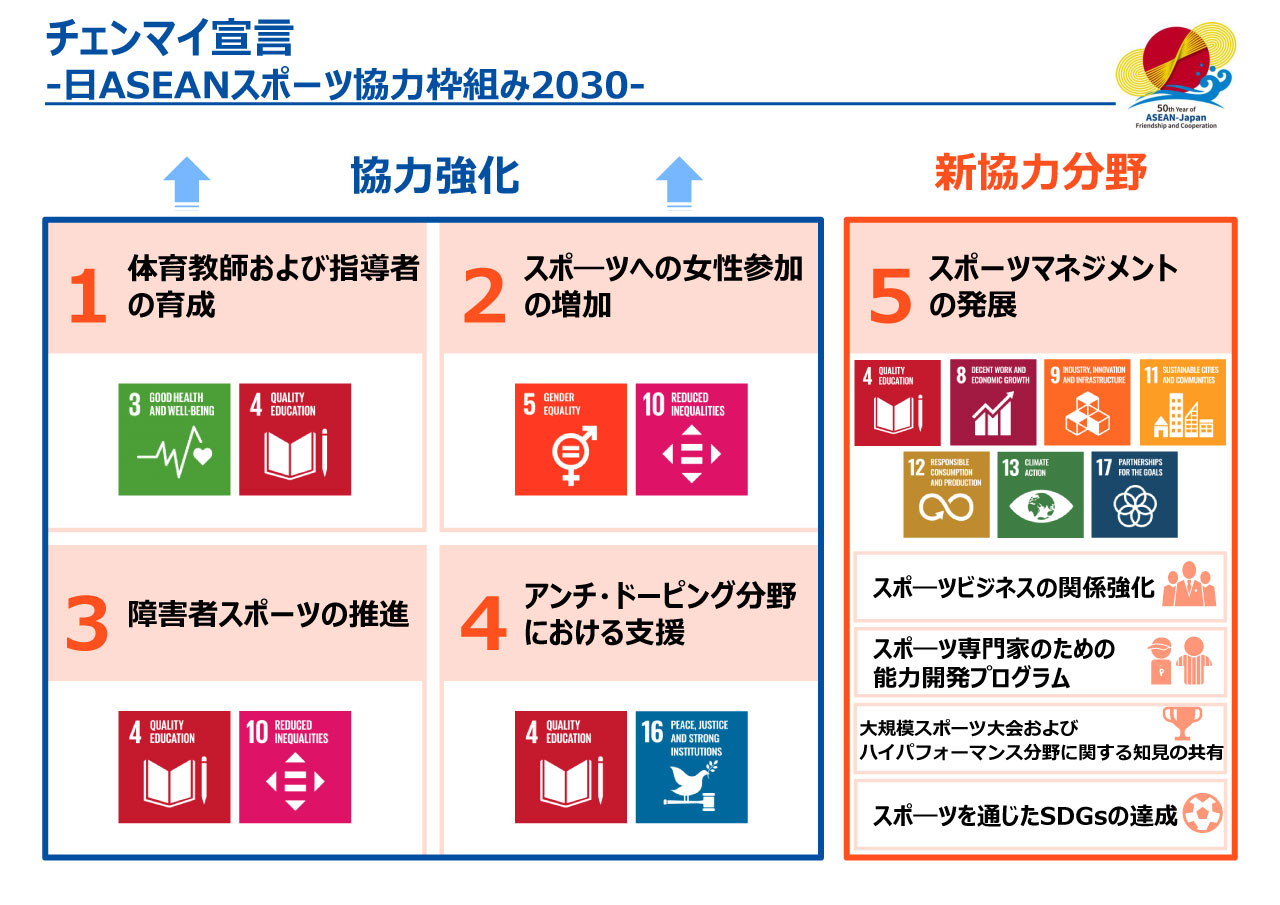

このワークショップは2023年にタイ・チェンマイで開催された「第4回 日ASEANスポーツ大臣会合」において採択された「2030年に向けた日ASEANスポーツ協力の強化に関するチェンマイ宣言(以下、チェンマイ宣言)」のもと、日本とASEANにおけるスポーツ協力の強化の一環として、コーチ育成システムの構築・発展を目的 とした取組です。今回、ワークショップを通じて、日本とASEANのスポーツ協力関係についてご紹介します。

日本とASEAN諸国等のスポーツ発展への取組

「日ASEANスポーツ大臣会合」とは、日本とASEAN(東南アジア諸国連合)加盟国のスポーツ担当大臣や政府関係者が集まり、スポーツ分野での協力や交流を推進するための国際会議です。2017年に第1回会議が行われ、主にスポーツを通じた協力の促進や地域の発展など、日本はASEAN諸国等のスポーツを通じた発展に向けて積極的に取り組んできました。

『コーチ育成システムの構築・発展プログラム』では、「チェンマイ宣言」で追加された優先協力分野の一つである「スポーツマネジメント」において、ASEANからニーズの高い、コーチ育成をテーマに、2024年度にスポーツ庁のSFT委託事業としてスタディーツアーを実施しました。

コーチ育成プログラムのワークショップを開催

本年度のワークショップは、前回のスタディーツアー参加者が帰国後に行ったアクションの確認と各国の将来的な目標を確認するためのフォローアップとして実施しました。今回、ASEAN10カ国に東ティモールを加えた11カ国から、コーチ育成に携わる政府関係者や競技連盟(以下、NF)の代表者などが参加しました。ASEAN諸国では、コーチ育成講習会の実施やコーチアカデミーの設立を目指す国が多く、将来的に講習会やアカデミーを展開していくなど、今後の展開を具体化できる内容が数多く取り入れられました。

ワークショップでは、コーチに必要な知識の獲得を目的に「セーフスポーツ」、「ジェンダー平等」、「パラスポーツ」について学ぶプログラムが行われました。最終日には、日本体育大学の伊藤雅充教授、矢崎シャーリー夏助教が講師となり、各国参加者が自国開催を想定した「コーチ育成講習プログラムデザイン」のプラン作成とアクションプラン検証を行うプログラムが行われました。課題整理・実践体験・行動計画の作成など、現実に沿った内容で、すべての参加者が積極的に取り組む姿が印象的でした。

(写真)ワークショップの様子

(写真)ワークショップの様子

アスリートセンタードによるコーチングと参加者自らが思考するワークショップ

講師を務めた伊藤雅充教授に、今回のプログラムについてお話を聞きました。

(写真)伊藤雅充教授(日本体育大学)

(写真)伊藤雅充教授(日本体育大学)

昨年度はコーチングシステムの理解に焦点を当て、今年度はコーチ育成に特化した3日間のプログラムになっています。セーフスポーツ、ジェンダー平等、パラスポーツの3テーマを学習し、最終日はその学びを活かしてプログラム作成が行われました。

コーチ育成プログラムでは、アスリートを核にコーチ、保護者、学校関係者など周囲のネットワークを活用し、相互成長を目指す「アスリートセンタード」の考え方が反映されています。この考え方は、近年、世界的にも重要視されており、日本の国際競技力向上にも貢献していると考えられます。

アスリートセンタードとは、コーチとアスリートの関係を上下関係でなく、役割の違いとして捉え、エンパワメント(本来持っている能力を引き出し、自らが考えて行動を促すこと)を重視するコーチングです。ワークショップでは、アスリートが主体的に練習に励む環境を整えること、アスリートが自ら成長を実感できるようなサポート体制を構築すること、社会全体がアスリートを支える仕組みを作ることなどを考えながら、参加者は自国に合ったコーチ育成プログラムを作成しました。

(写真)講師を務める伊藤雅充教授

(写真)講師を務める伊藤雅充教授

今回のワークショップは、昨年度プログラムに参加した方も多く、伊藤教授は、「今回、国の枠を越えて参加者同士による意見交換や情報共有などが行われていました」と、参加者の成長と目的意識の高さを感じたそうです。また本ワークショップの開催について、「講師として答えや方向性を示すのではなく、参加者自らが思考していくワークショップを心がけました」とも語ります。ワークショップでは、参加者が、各国の文化を尊重しつつ、学び合う姿が見られました。

ワークショップ同様、ASEAN諸国間で相互作用が活発化し、自立して運営できる体制が築かれつつあるように見えるといいます。「日本が主導するのではなく、ASEAN諸国が主体的に学び合う場を支援するサーバントリーダーシップが理想だと思います」と、日本の役割について伊藤教授は語ります。

(写真)ワークショップの合間にはダンスやレクリエーションも行われ、参加者同士の交流を楽しみながらリラックスムードで講習に取り組んだ

(写真)ワークショップの合間にはダンスやレクリエーションも行われ、参加者同士の交流を楽しみながらリラックスムードで講習に取り組んだ

「チェンマイ宣言」におけるASEAN諸国に対する日本の役割

上記の『コーチ育成プログラムデザインのためのワークショップ』をはじめ、日本とASEAN諸国との間でスポーツ協力の強化に関する取組の指針となっているのが、前述の「チェンマイ宣言」です。

2017年の日ASEANスポーツ大臣会合設立時から合意された協力強化の優先分野は以下の4点です。

①体育教師および指導者の育成

②スポーツへの女性参加の増加

③障害者スポーツの推進

④アンチ・ドーピング分野における支援

スポーツにおけるジェンダー平等、体育教師教育および障害者スポーツに関する日ASEANスポーツ協力の諸事業は順調に進められてきました。

「チェンマイ宣言」では5番目の分野として,スポーツ協力において分野を超えた協働を促し、より持続的なプラットフォームの確立を目指して、「スポーツマネジメント」 が追加されました。

⑤スポーツマネジメントの発展

a.スポーツ産業の地域的な発展に向けたスポーツビジネスの関係強化

b.スポーツ専門家のための能力開発プログラム

c.大規模スポーツ大会の企画・運営・ガバナンスおよびハイパフォーマンス分野におけるスポーツ科学に関する知見の共有

d.スポーツを通じたSDGsの達成

スポーツを社会課題解決の手段として、日ASEAN関係を多角的に発展させる基盤が「チェンマイ宣言」です。

まとめ

スポーツは世界の共通言語として、文化や性別を超えた学び合いと成長を促進する重要なツールです。これまで日本は、東京2020大会をはじめとする国際大会の運営、アスリートやコーチなどスポーツ関係者の人材育成など、長年に渡り「スポーツ資産」を築いてきました。これからの日本は、いままで培ってきたスポーツの経験をASEAN諸国の発展に活かし、相互交流によって双方が成長していける環境を築いていく必要があります。スポーツ庁では、引き続き、ASEAN諸国等とのスポーツを通じた協力を進めてまいります。

●本記事は以下の資料を参照しています

SPORT FOR TOMORROW(2025-09-01閲覧)

取り組み動画

2024年度「コーチ育成システム発展のための政策立案・能力開発を目的としたスタディーツアー」

(日本語) (英語)